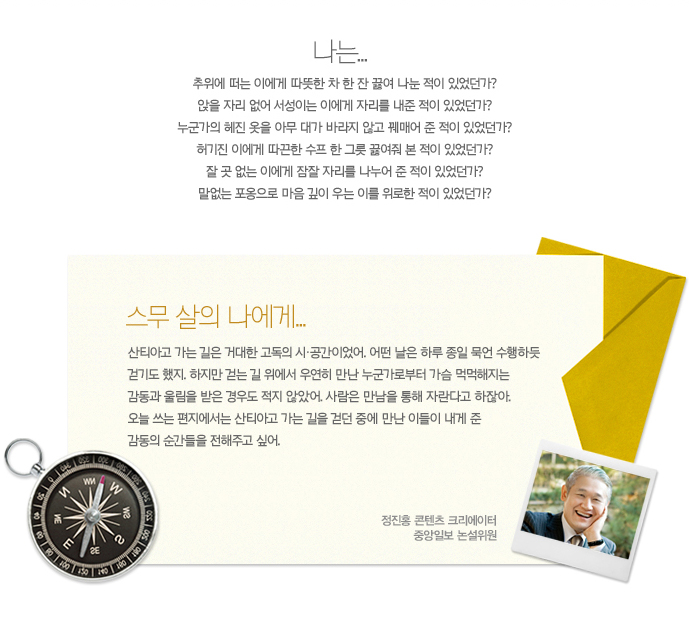

밖에는 거센 눈보라가 세차게 몰아치는 가운데 피레네의 콜 데 뢰푀더(1410m) 근처의 서너 평에 불과한 레퓨지(비상대피소)안에는 눈보라를 피해 들어온 열댓 명의 사람들로 발 디딜 틈조차 없었어. 그 때 누군가 그 좁은 대피소 안에서 사람들 사이를 헤치며 공간을 만들어 버너를 켜고 코펠에 생수를 부어 물을 끓였지. 처음에는 저 사람이 이 좁은 데서 뭘 하려고 저러나 싶었어. 하지만 이내 그는 그 안에서 서로 맞대다시피 몸을 녹이고 있던 사람들 모두에게 돌아가며 따뜻한 차를 대접하는 것이 아니겠어. 비록 코펠 뚜껑에 홍차를 덜어 한 모금씩 나누어 마시는 것이었지만 그 따뜻한 홍차 한 모금 덕분에 온 몸으로 퍼지던 냉기를 진정시킬 수 있었지. 그 때 그 따뜻한 홍차 한 모금은 사람의 몸은 물론 마음과 영혼마저 녹여주었던 거야. 그 때 나는 스스로에게 물었어. “나는 추위에 떠는 이에게 따뜻한 차 한 잔 끓여 나눈 적이 있었던가?” 하고!

눈보라 속에 피레네를 넘은 그 날 저녁 론세스바예스의 알베르게(순례자를 위한 숙박시설)에서 머문 나는 미리 예약한 순례자 만찬에 참석하러 그 옆에 딸린 호텔 레스토랑으로 갔지. 사전 예약제로 판매하는 ‘순례자 메뉴’ 였지만 조금 늦게 가는 바람에 앉을 자리가 없었어. 그 때 저쪽 구석에서 누군가 내게 손짓하며 이리로 오라는 것이 아니야. 내게 손짓한 이는 옆자리를 좁혀 새로 의자를 하나 놓아 내가 앉을 자리를 만들어주었던 거야. 당연히 고마웠지. 그런데 내가 그 자리에 앉자 그는 나를 피레네의 레퓨지에서 만났다고 말하는게 아닌가. 가만 보니 그는 레퓨지에서 사람들 사이를 헤집고 들어가서 모두에게 홍차를 끓여줬던 바로 그 사내였어. 그의 이름은 세르주. 프랑스 사내였지. 나는 또 다시 스스로에게 되묻지 않을 수 없었어. “나는 앉을 자리 없어 서성이는 이에게 자리를 내준 적이 있었던가?”

로그로뇨에서 나헤라로 가는 길에 있는 나바레테라는 작은 마을을 지날 때였어. 마을 입구에 옷 수선하는 곳이 있었지. 길을 걷다 가시덤불에 잘못 들어가 겉옷이 여기저기 찢어져 이를 꿰매려고 문을 열고 들어섰어. 찢어지고 해어진 옷을 벗어 짜깁기를 부탁했지. 키가 190cm는 족히 될 것 같은 주인은 재봉틀 앞에 구부정하게 앉아 내 옷을 받아 기우기 시작했어. 그는 거기서 그치지 않고 좀 지저분하게 기워졌다고 생각되는 곳엔 이런저런 문양을 덧대주기까지 했어. 참 고마웠지. 그런데 막상 옷 수선비를 내려고 하자 한 푼도 받지 않는 거야. 순례자에겐 받을 수 없다는 거였어. 그리 넉넉해 보이지도 않는 형편 같은데 말이야. 그리곤 오히려 내게 사과 두 개를 내어주며 배고플 때 먹으라는 거였어. 정말이지 눈물이 날 지경이었지. 그의 이름은 훌리안 엘리아스 깔보야. 하지만 깔보라고 깔보면 안돼(웃음). 나는 두고두고 그의 이름을 기억하기로 마음 먹었어. 그는 평생을 조그마한 재봉틀 하나 붙들고 살아왔겠지만 내가 보기엔 그는 그야말로 일상 속의 큰 성인(聖人)이었어. ‘생 훌리안 엘리아스 깔보’라고 불러야 마땅할 만큼! 옷 수선집을 나서며 나는 스스로에게 되물어봤어. “나는 누군가의 해진 옷을 아무 대가 바라지 않고 꿰매어 준 적이 있었던가?”

나바레떼의 골목길을 지나는데 순례자를 위한 ‘베드 앤 블랙퍼스트’ 즉 B&B라는 걸개가 걸린 집을 우연히 보게 됐어. 문이 열려있어 들어가보니 왠지 범상치 않은 ‘필’이 느껴졌지. 화려하진 않지만 결코 섣부르지도 않은, 그러면서도 삶 속에 녹아난 아트적 감성이 가득한 집이었어. 그 집 주인은 화가이자 건축가인 로베르토 베라라는 사람이었어. 그는 베네주엘라에서 태어났지만 차베스가 싫어서 부모의 고향인 스페인으로 건너와 시골마을 나바레떼에 정착하게 된 사람이었지. 그는 폐허 수준의 집을 구해 자신만의 감각으로 완전히 탈바꿈시켜 놨더군. 나는 정말이지 그의 집에 반해 버렸어. 원래 그 곳에서 묵을 생각은 없었는데 문득 그 집에 묵고 싶어졌어. 조금 더디게 가더라도 이렇게 예술적 감성이 넘실대는 곳에서 하루쯤 머무는 것도 산티아고 가는 길의 작지만 소중한 기쁨이지 않겠어? 그도 내 마음을 읽었는지 내게 채광 좋은 방을 권했어. 그리곤 그 집의 거실에서 책을 봐도 좋고 식당용 방에서 와인을 들어도 좋으니 맘껏 활용해 쓰라고 하는 것이야. 여럿이 함께 자는 알베르게에서의 생활에 다소 진력났던 내게 그 곳은 목마른 이를 위한 오아시스 같았지. 나는 거실에서 책을 보다가 늦도록 그 곳에서 글을 썼지. 그런데 자정이 다 되어갈 즈음에 베라씨가 나에게 수프를 끓여 주는 거야. 사실 이른 저녁을 한 탓에 좀 출출하다 싶었는데 어떻게 내 마음을 알았는지 그 밤에 수프를 끓여서 내놓는 것 아니겠어. 그것도 공짜로! 하룻밤 지나가는 나그네 같은 손님일 뿐인 내게 말이야. 그는 나를 단지 돈 받고 방을 내준 손님으로 여긴게 아니라 자기의 예술세계를 알아봐 준 친구로 여긴게 분명했어. 하지만 그럼에도 불구하고 굳이 수프까지 일부러 끓여 내준다는 것이 결코 쉬운 일은 아니지. 그래서 정말 고마웠어. 그 수프를 한 스푼 뜨면서 나도 모르게 눈물이 날 만큼. 그리고 스스로에게 물었어. “나는 허기진 이에게 따끈한 수프 한 그릇 끓여줘 본 적이 있었던가?”하고.

부르고스를 떠나 오르니요스 까지 20여km를 걸어 갔지만 알베르게도 오스탈(작은 호텔)도 모두 만원이었어. 결국 온타나스까지 11km를 더 가야 했지. 일단 가기로 마음 먹고 걷기는 했지만 정말 힘이 들었어. 다시 6km 정도를 지나자 레퓨지(대피소)가 있다는 표시가 보였어. 산볼이란 곳인데 800m정도를 더 가면 된다는 거야. 가만히 둘러보니 저 멀리 교회 같은 것이 외따로 있는데 아마도 그것인 듯 싶어 나는 일단 그곳으로 가보기로 하고 지친 몸을 끌다시피 하며 걸어갔어. 가서 보니 정말 작은 알베르게(숙박소)였는데 수용 가능한 정원이 12명이었어. 예수의 12제자를 상징하는 것인지 12개의 의자와 12개의 침대만이 있어 오직 12명만 머물 수 있었던 거야. 알베르게 안에서는 조그맣고 둥근 식탁에 사람들이 바짝 붙어 앉아 함께 저녁식사를 하고 있었어. 모두 나를 멀뚱히 쳐다보았지. 이미 내가 앉을 자리는 어디에도 없었어. 나는 식사를 방해한 것 같아 미안한 마음에 목례만 하고 알베르게 바깥으로 나왔지. 그리곤 덩그러니 놓인 벤치에 혼자 앉아 석양이 지는 풍광에 조용히 젖어 들었지.

그때 안에서 식사하던 사람들 가운데 한 사람(아주 아리따운 젊은 여성이었지^^ 발틱 3국 중의 하나인 라트비아에서 온 ‘리가’였어)이 자기의 매트리스를 들고 나와서 내게 말을 건넸어. “내 침대 옆에 좁지만 여분의 공간이 좀 있어요. 지금 날이 어두웠으니 불편하더라도 이 매트리스를 깔고 주무시는 것이 좋겠어요.” 뜻밖의 염려와 호의에 고마웠지만 나는 다음 마을까지 걸어가 보겠다고 다소 퉁명스럽게 대꾸했어. 아마도 그녀의 호의에 곧장 기다렸다는 듯이 맞장구 치며 동의해 반응하는 것이 왠지 내키지 않았어. 자존심 때문인 것도 있었겠지만 너무 젊은 여자가 그렇게 말하니 괜히 ‘센 척’ 해본게 아닌가 싶어. 그러자 그녀는 재차 이미 날이 어둡고 몸도 지쳐서 안 된다며 극구 나를 붙잡았어. 무슨 다른 마음이 있어서는 아니었을 테고 그저 내가 안돼 보였겠지. 결국 나는 그 날 밤 산볼 알베르게에서 잤어. 그녀의 옆 자리가 아니라 산볼 알베르게의 작은 식당에 있던 12개의 의자를 6개씩 잇대어 놓고 그 위에서 침낭 속에 들어가 하룻밤을 지낸 거야. 이미 수 차례 비박의 경험도 있던 터라 그 정도 잠자리는 결코 불편하지도 힘들지도 않았어. 오히려 그 곳 알베르게는 작지만 둥근 돔을 갖고 있었는데 돔 한 가운데가 하늘을 향해 뻥 뚫려 있어 그 곳으로 별들을 보며 잠들 수 있어서 되레 행복했지. 나는 하늘 위로 뚫린 창으로 별들을 바라보며 스스로에게 물었어. “나는 잘 곳 없는 그 누군가에게 잠잘 자리를 나누어 준 적이 있었던가?”

칸타브리아 산맥을 넘어 몰리나세카에 도착한 날 나는 하룻동안 42km를 걷느라 아주 녹초가 되었지. 그런데 바로 그 몰리나세카에서 만난 알른은 놀랍게도 73세의 청년이었어. 73세의 청년? 그래! 그는 청년이었지. 내가 만난 그 어떤 젊은이 못지않게 청년이었어. 걸음걸이도 젊은이 못지 않았지만 무엇보다도 그 마음이 청춘이었지. 그는 늘 이지적이면서도 따뜻한 감성을 고스란히 지닌 미소를 지어 보였어. 그와 나는 처음 말문을 트자 오래된 친구처럼 되어버렸지. 그 다음 날, 몰리나세카에서 약 30km 떨어진 비야프랑카 델 비에르소에서 다시 만난 알른과 나는 알베르게에서 아래 위로 나란히 침대를 같이 쓰기도 했지. 그는 알베르게에서 샤워를 할 때 늘 노래를 부르곤 했어. 항상 즐거웠지. 하지만 솔직히 말해 그에게선 왠지 모를 슬픔이 느껴지곤 했어. 확증할 순 없지만 그것 역시 숨길 수 없는 나의 느낌이었어. 그러나 그가 말하지 않은 슬픔의 근원에 대해 나는 어떤 것도 묻지 않았어.

다음날 아침 그는 비야프랑카의 광장 근처 카페에 가서 아침을 먹겠다고 했어. 그건 거기서 나를 보자는 얘기였지. 하지만 그날 따라 나는 몹시 마음이 가라앉아 있었어. 왜 그럴 때 있잖아. 누구와도 얘기하고 싶지 않고 오로지 혼자 있고 싶을 때! 하지만 나는 결국 알른에게로 갔지. 그러나 노천카페에서 알른과 인사만 나눈 뒤 테이블 하나를 띄워서 앉았어. 그만큼 내 마음은 너무나 힘든 상태였지. 그 힘듦의 정체는 말로 다하기 어려워. 단순히 무엇 때문이 아니라 그냥 어느 날 벌거벗은 내 삶이 정면으로 나와 마주하는 그런 날이 있잖아. 그 날도 그랬어. 나는 탭을 열어 글을 쓰면서 나도 모르게 눈물을 떨구었지. 얼굴은 탭으로 가렸지만 바닥에 떨어지는 눈물은 가릴 수 없었어. 바닥에 한 방울, 두 방울 눈물이 떨어지는 것을 멈출 수 없었지. 그 때 알른이 내게 다가와 나를 껴안아 주었어. 아무 말 없이. 하지만 꼭 이렇게 말하는 것 같았어. “그래 누구나 힘든 거야. 하지만 괜찮아. 괜찮다고. 그냥 울고 싶을 때 울어. 남 신경 쓰지 말고.” 나는 그 때 확실히 느꼈지. 그도 아프다는 것을. 아파 보지 않고서는 남의 아픔을 감싸 안을 수 없어. 아마 그도 아파 봤고 울어봤기에 나를 감싸 안아 가슴 깊이 포옹해 줄 수 있었던 것 일거야. 나는 지금도 그와의 그 마지막 포옹을 잊을 수 없어. 그와 헤어져 다시 혼자 걸을 때 나는 스스로에게 되물어봤어. “나는 말없는 포옹으로 마음 깊이 우는 이를 위로한 적이 있었던가?”

나는 눈보라 치는 피레네도 넘고 태양이 작렬하는 메세타도 지났으며 발바닥이 터져가며 칸타브리아 산맥도 넘었지. 때로 폭우 속에 걷고 모래 바람 부는 광야를 지나기도 했어. 하지만 그 어떤 난관의 돌파보다도 놀랍고 위대한 것은 사람에게서 받은 감동이었어. 감동은 작은 곳에서 나오지만 세상을 움직일 만큼 커지지. 사람을 감동시키는 것이야말로 가장 아름다운 것이고 가장 위대한 것이야. 그러니 너도 세상을 감동시키는 사람이 되려무나. 그것이야말로 이 세상에 태어나 가장 멋지게 되는 것이 아닐까 싶어. 나도 알른 처럼 누군가에게 마음 깊은 포옹을 해줄 수 있는 사람이 돼보도록 할게!